الجزء الثاني

- مسألة نوعية البيعة ونقضها:

وبالطبع، فإن هذه المسألة كانت الأولى على سطح الخلافات في الساحة، وذلك لما جرى بين السامرائي ابن عواد وبين الشيخ الجولاني أولاً، ثم ما ظهر بعد ذلك حين كشف الشيخ المبجل د أيمن الظواهري حقيقة نقض ابن عواد لبيعته. ثم لحق ذلك واستتبعه ما حدث من تحركات في الصفوف الجهادية بين فصيل وفصيل، فتحرج البعض عن الانخلاع عن بيعته لفريق، رغم ظهور خطله وانحرافه، وخلع فريق بيعته كما يخلع المرء قفازه!

والحكم العام في خلع أي بيعة هو استواء الطرفين، فلا يقال فيه بحلّ ولا حرمة قبل أن يُعرف نوع البيعة أولاً، ثم يكون حكماً عاماً بالطلب أو الإباحة أو المنع. ويعتمد هذا على ما يصاحب البيعة من شروط في ثناياها. والقاعدة هي كلّ شرطٍ ليس في كتاب الله فليس بشرط. والبيعة التي لا يحل، بل يكفر خالعها هي البيعة على الإسلام لا غيرها مهما كانت.

القول في المسألة:

ناقشنا مسألة البيعة من قبل في دراستنا المطولة عن "قيام دولة الإسلام"[1]. وباختصار لائق بالموضع، فإن البيعات هي نوع من العقود بين المُبايِع والمُبايَع، وهي ثلاث أنواع، بيعة الإسلام، والبيعة العظمى أو بيعة الإمامة، وبيعات خاصة، على الجهاد أو السفر أو غيرها. ولكل منها حدود وشروط، ولنقضها حدود وشروط.

والبيعة الوحيدة التي لا يجوز نقضها في أي حال، والتي هي قمة باب العبادات، هي بيعة الإسلام، بيعة لا إله إلا الله، إذ نقضها كفر بذاته، ونقضها متوجّه لله لا لمن أعطاها. ثم بيعة الإمامة، فهذه أقل صعوبة في نقضها، إذ هي عقد اجتماعيّ يقوم عليه استقرار المجتمع فهي في باب المعاملات لا العبادات، وهو ما يجب أن يستقر في عقول المعنين بهذا الأمر، إذ فرق بين الحرام وبين أعمال الردة، فكل أعمال الردة حرام، لكن ليس كل محرم ردة. وهذه البيعة واجبة على من تحصل له التمكين بشروطه، لا لكل من طلبها، وزعم حدوث التمكين لنفسه. فمن ثم، فإن هذه البيعة ترتبط بشروط يجب تحققها كاملة وموانع يجب تجاوزها كاملة حتى تكون ملزمة للمبايِع. فإن تحقق التمكين بشروطه[2]، يحرم الخروج عليها، إلا إن تقوض أحد أركانها أو إن تغيب أحد شروطها التي لا تصح إلا بها، ككفر الإمام أو بدعته أوإفساده الخارج عن المعتاد مثلاً، مع القدرة على الخروج. فإن خرج عليها من خرج دون ذلك فقد ارتكب حراما لا مكفراً.

وفي ضوء هذا النظر، يتحصل أنّ بيعة السامرائي لازمة في عنقه إلى يوم يلاقى ربه. وأن بيعة الجولاني له، واجبة الخلع، من حيث أظهر ذاك البدعة، وقتل المسلمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي ليست بيعة إمامة عظمى ابتداءً، بل بيعة الجولاني للشيخ الظواهري ليست بيعة عظمى. والسامرائي قد أخل بشروط البيعة، إذ ادعى تمكين ليس له، وادعى أهل حلّ وعقد ليسوا بأهل وعقد إلا في محلتهم، وهم مجاهيل غير معروفين لا يُعلم عدلهم، ولا يصح أن يتبع المسلمون مجاهيلاً، فإن لم يصح هذا في شهادة على وصية "اثنان ذوا عدل منكم"، فكيف يَحل في ريادة أمة؟

إذن، فلا بيعة للسامرائي، وليس الخروج عليه بنقض بيعة ابتداءً، من حيث دلّس شروطها، وتلبّس بما ليس فيه. ومن ثم كذلك فإنه لا يصح تطبيق أي من الأحاديث الواردة في نقض بيعة الإمام على السامرائي وتنظيمه، بل هذا هو الإفساد بعينه. وهو سبب ما نراه اليوم من هرْج ونكسة لجهاد الروافض والنصيرية.

ثم نأتي للبيعات الخاصة بين الجماعات. فيجب أن يكون معلوماً إنها كلها بيعات على أداء عمل محدد ينتهى بنهاية العمل. والإمارة في الشرع الإسلامي لا تختلف كثيراً عن الإدارة. والعقد بين الأمير وأتباعه، يعتمد أساساً على الالتزام الخلقي، خاصة في البيعات الخاصة، وليس له بعد عقدي البتة. بل أضاف أهل البدع هذا البعد ليجعلوها ثيوقراطية كاثوليكية، مثل هرمية الكنيسة. والمسلم عند كلمته وشرطه، إن أعطى صفقة يده في بيعة خاصة، وجب عليه أداء ما عليه، فإن أخل فقد ارتكب حراماً. وإن راي اعوجاجا حذر منه، فإن لم يجد أذنا واعية ترك ولا عتب. ويجب أن يكون هناك وضوح في موضوع البيعة ونوعها قبل التبايع، تماما مثل شروط العقد، بيعا أو زواجاً. والثقة والأمانة والعدل هي معيار التعامل فيها. ويعظم جرم الخروج عن بيعة بقدر الإفساد الذي يتسبب فيه الخارج عنها. فإن اعتمد أمير على تابع له في موقف حرجٍ فتركه نقضاً للبيعة، فهذا أعظم جُرما، لكن لا يكفر به، ولا يُقتل، بل يُعَذّر إن قُدر عليه، ليكون عبرة لغيره في مثل هذه المواقف القتالية.

- مسألة التعاون مع القوى الخارجية العربية أو الغربية:

من أهم المسائل التي اجتاحت الساحة الشامية هي: هل يصح التعاون مع القوى الخارجية سواء غربية أو عربية علمانية في سبيل تحقيق الإطاحة ببشار؟

وقد قامت الدنيا ولم تقعد بسبب تعدد الاجابة على هذا التساءل. فبدأ لون من التكفير بالموالاة، وبدأ لون من التصحيح والموافقة للمصلحة. وقاتل صاحب هذا الرأي صاحب ذاك، منهم قتال بغي ومنهم قتال ردة وكفر.

والحق أنّ الإجابة على أي سؤال شرعيّ يعتمد على الواقع الذي يأتي منه، وعلى الواقع الذي سيطبق عليه. وقد رددنا على هذا الأمر في عدة مقالات من قبل.

والإجابة العامة المجملة بطبيعة الحال هي الحُرمة. لكن ليس من عاقل يعتمد على إجابة عامة مجملة إلا رويبضة تافه لا علم له. فإن التخصيص هنا هو الأصل لا العموم. فيعتمد الأمر على معنى التعاون أولاً، وشروطه، ومجالاته، ففي هذا تحقيق للمناط العام. ثم إذا تحدد هذا بتفاصيله، وجب النظر في كلّ حالة على حدة، لتحقيق مناطها الخاص. وهذا الأخير يستلزم معلومات دقيقة عن تطبيق المتهم بمثل هذه التهمة لما هو خارج عن الحدود المرسومة في المناط العام، فإن كان، فيجب أن يتحدد هل ذلك لاستثناء محدد يختص به[3]، أم لانحراف في عقيدته، بجهل أم بتأويلٍ أم ببدعة، ولكلٍ حكم.

ولست بصدد تحديد حكم كل مناط، عام أو خاص، لكنى أريد أن أثبت هنا أن الأمر قد أُطلقت فيه يد من قصرت يده، وعقل من اضمحل عقله، فكان أن تباينت الآراء، وأخذت منحى التكفير تارة، فكانت الحرورية ثَمّ هناك، فقتلت وذبحت، وكان التحليل والاسترسال فيه، فكانت العلمانية المرقعة بأسماء إسلامية في الكفة الأخرى تبيح وتغترف.

القول في المسألة:

التعاون بين المسلمين والكفار أمرٌ ليس بمحرم ابتداءً، بل يطرأ على حكمه الأصلي بالإباحة ما يجعله حراماً أو كفراً والدليل على ذلك ما كان من تجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار طوال عهده بالمدينة سواء بالقوافل أو مع المقيمين منهم في المدينة. وذلك يجرى على أصل أن "الأصل في المعاملات الحلً إلا ما ثبت تحريمه بدليل خارج".

والمواضع التي يجب أن تراعي فيها المعاملة مع الأجنبيّ هي في أبواب عدة، منها التعليم مثلاً، فلا يحل أن يتبع المسلمون مناهج الكفار من حيث إنها تقوم أساساً على مبادئ مخالفة لشرع الله، إلا في مجالات التكنولوجيا والعلم التطبيقي الصرف. أما العلوم الأخلاقية والتربوية والانسانية، فيجب الحذر فيها، مع عدم افتراض التحريم ابتداء، إلا من باب سدّ الذريعة إن تعذر الفصل.

ثم المواضع التي يدخل فيها شبهة الولاء والبراء، من حيث أنّ المسلم ابتداءً يُفترض فيه الخلو من الشرك، ومن المولاة الكفرية. فإن افترضنا فيه غير ذلك ابتداءً كنا قد أخللنا بقانون الشريعة الأول وهو قاعدة العمل بالظاهر. فإن رأينا ما يخلّ بهذا ظاهراً من مسلم عرفنا إسلامه بيقين، فيجب أن نتحقق من مناط التعاون الذي وضعناه على مائدة الولاء قبل أن نحكم بكفر فاعله.

وقد كتبنا من قبل مقالاً مفصلاً في جزئين، يتعلقا بهذا الأمر بعنوان "رفع الشبهات في موضوع الولاء والبراء"[4]. وأوضحنا فيه أنّ ليس كل تعامل ولاءً مكفراً، بل الولاء المكفر مناطه التعاون مع الكافر ضد المسلمين بقصد الإيذاء، سواء إيذاء المسلمين أو إيذاء الدين. لكن التفاصيل في هذا الأمر تطول حسب الحالات. ويمكن تلخيصها في التالي:

- إن تعاونت طائفة مسلمة مع طائفة مرتدة بيقين، فهذا حرام شرعاً، بل يكون ولاءً في بعض صوره:

- وإن كان لقتال عدو كافر مشترك، ففيه صور متعددة، إذ: 1) يجب أن يكون للمسلمين الغلبة في القوة داخل ساحة القتال، 2) وألا يعلو الكفار على المسلمين في القيادة، بل تظل القيادة في يد المسلمين، حتى لا يوجه الكفار مسار القتال ويحرفوه ضد المسلمين والاسلام، 3) وأن لا يتمكنوا من إقامة قواعد تظل شوكة في حلق المسلمين تهددهم، فهذه كلها صور ولاء مكفّر، إذ إن الكفار أو المرتدين غرضهم من قتال الكفار ليس مَحضاً، وليس لنصرة الإسلام، بل فيه بغضٌ للإسلام وتربُص به وبأهله. وقد رأينا كيف أنّ الله قد أعلن فرح المؤمنين بنصر الله الذي هو نصر الروم على الفرس، لأنهم، وإن كانوا كفاراً، إلا إنهم أقرب للمسلمين من عبّاد النار. فالحكم هنا من ذلك النوع ويرجع إلى أصل الاعتقاد من ناحية وإلى السياسة الشرعية من ناحية أخرى.

-

- فإن كان لقتال إخوة في العقيدة، سواءً طائفة سنية أو فيها بدعة غير مكفرة وليسوا بصائلين على السنة، فهو أقسام:

- فإن كان لدحر بغي رأوه واقع عليهم، فهذا يقدر بقدره، ويحسن عدم التعاون سداً للذريعة، إلا إذا كانت الطائفة الباغية صائلة تقتل المسلمين. ويكون التعاون في وقت الضرورة وساعتها فقط، لا تعاونا مطلقا ولا دائماً بل في حدود رد الصائل، حفظا للنفس.

- وإن كان نصرة للمرتدين على المسلمين لهزيمة الدين وعداء للإسلام وأهله فهذا ولاءٌ مكفّر.

- فإن كان لقتال إخوة في العقيدة، سواءً طائفة سنية أو فيها بدعة غير مكفرة وليسوا بصائلين على السنة، فهو أقسام:

ومن هنا فإن قتال الروافض، واجب عيني على السنة، فإن تعذر وحدث أنّ الحرورية يقاتلونهم في موضعٍ ما، ولا ينحرون السنة في هذا المكان، أمكن أن يقاتلوا بجانبهم، لا معهم، دون بيعة، لرد الصائل الحالّ. ثم يعودوا لقتال الحرورية إن صالوا عليهم بعدهان أو إن تيسر لهم وقت وعدة بعد قتال الروافض والنصيرية. كذلك نفس الحال مع الروافض والنصيرية.

ثم موضوع قبول السلاح والمال من القوى الخارجية، هو أمرٌ فيه فتنة كبيرة. ولا يمكن الجزم فيه بالحرمة على الإطلاق، لكن في موضع الحرب، وتشابك المصالح، تكون الحرمة هي الخيار الأول لمن اتقى. والحصول على المال فتنة شيطانية لا دافع لها، والبشر بشر. وشرط الحلّ هو قصد كسب الحرب ضد كفار صائلين حالاً لا مآلاً، وعدم ربط التعاون بأي نوعٍ من الشروط، وهو ما يجعل وقوع الحِلّ شبه مستحيل، إذ لا أحد يعطى دون أن يأخذ إلا الوالدين!

ولهذه الاعتبارات، يجب أن يكون المتعاون مع القوى الخارجية كلها على أشد الحذر، إذ هو ساعتها أقرب للوقوع في حرامٍ أو في كفر حسب الحال. كما يجب على الناظر في حال المتعاون أن يتريث ليعرف مدى وقدر التعاون الواقع قبل تكفير الفصيل المتعاون.

- مسألة التعاون بين الفصائل:

وتبع هذه المسألة، وتبع التفرق والتمزق الذي عانته الساحة الشامية منذ غزو الحَرورية لها، مسألة أخرى. وهذه المسألة تتعلق بوجود بدائل على الساحة تتيح التعاون بين الفصائل المختلفة "أيديولوجيا" أو "عقدياً" خاصة تحت وطأة الضغط النصيري من ناحية، والضغط العواديّ من ناحية أخرى. ومرة أخرى، فإن التعاون بين الفصائل المناوئة للنصيرية أو للحرورية، حكمه الأصليّ الحلّ. لكن عند التفصيل يحتاج إلى نفس الشروط التي ذكرناها من قبل، أو قريب منها، لينظر المفتي في حلّه أو حرمته.

القول في المسألة:

لا شك أن الأصل هو أن يقف المسلمون صفاً كالبنيان. ويحرم تفرقهم الذي يؤدى إلى ضعفهم وذهاب شوكتهم لما فيه من هدم للدين. لكن مرة أخرى البشر بشر. فقد اختلفوا في بدايات نشأتهم، وتميز كلّ فصيل على حدة، وبنى استراتيجية حسبها هي الأعلم والأحكم، وأتى من ورائها إبليس اللعين يضع في نفس القيادة حب التمسك بالمركز القياديّ، وأخفاه وراء الأيديولوجية من باب "ما أريكم إلا ما أرى"، وهو في الحقيقة ضعف نفس لا غير.

ثم إن الكارثة هي في الخلط بين القيادة والعلم. فأنّي لقائد في الميدان أن يكون عالماً إلا إن كان قد تحلى بالعلم وشهد له الناس وأقام الدليل بما أخرج ودوّن في المسائل العلمية. وهذه النقطة هي الأخطر والأهم في الساحة الشامية، بل هي الأخطر والأهم في كل الجبهات وفي كل البقاع وعلى مدى التاريخ، أن يستأثر قائد عسكري بالرأي. وهل مصيبة مبارك والسيسي إلا هذا المنطلق؟ هي سيطرة العسكر تحت راية إسلامية. فوجب على القيادات أن تلتزم بتوجيهات العلماء إن أرادت خيراً. ولا معنى لموضوع علماء الثغور، فكيف إن لم يكن في الثغور علماء يقضون حاجة الساحة؟ والأصل في قول علماء الثغور هو القدرة على تحقيق المتاط للقرب من الأحداث. ولا أظن أنّ هذا يعتبر عاملاً على الإطلاق في أيامنا هذه، بعد توفر الاتصالات السمعية والبصرية الآنية، التي تجعل من يجلس عبر المحيط محيطاً بما في الساحة أكثر من كثيرٍ ممن هم مقيدون في بعض مواضعها.

والتباين الواقع بين الفصائل، سببه محصور في التباين في آراءٍ قيادات غير عالمة، أو مجد شخصي خفيّ على صاحبه، وإن اتحد غالب الفصائل في النزعة السنية.

فمن الواجب على تلك الفصائل كلها ألا تضاعف من أسباب تشرذمها وألا تتخذ قرارات وتعلن آراءً لا تعين على توحدٍ بل تعين على تفرق وتمزق. هذا نظر مصلحي يوافق الشرع. وإن لم يتوقف هذا الاتجاه، ويعى القادة ما يحيك لهم الشيطان في أنفسهم، من أنفسهم، وإن لم يعودوا إلى أهل حلّ وعقد من العلماء الربانيين، لا إلى واحد منهم أيا كان، إذ يجرى عليه الخطأ بلابد، فإن أهل الشام، وأهل الإسلام هم ضحيتهم الأولى.

- مسألة القتال مع فرقة العوادية ضد الروافض والنصيرية

وهي مسألة تتفرع على ما قبلها إذ إنه قد اختلط أمرُ الصراع، وأمر الحق والباطل، باختلاط الحرورية بمعسكر أهل السنة. وهذا تساؤل طبيعي يأتي من أمرين، إن الحرورية على مرّ التاريخ، مثلهم مثل كافة الفرق البدعية الأخرى، سواء منها السياسية أو الفكرية، كالمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية، يروجون لأنفسهم وأتباعهم إنهم هم أهل السنة وإن عداهم أهل البدعة. والآخر هو عدم تحقق أبناء الساحة الجهادية بعلم يجعلهم يفرقون بين المناهج، حتى كثير من الشرعيين منهم. فاحتار الناس في هذه المسألة.

والأصل هنا هو أن قتال الروافض والنصيرية واجب محتم عينيّ. ثم الأصل كذلك هو أن حفظ النفس أمرٌ شرعته الملل كلها ووافق فيه صحيح المنقول صريح المعقول، سواء كان الصائل مسلماً أو غير مسلم، وسواء كان المصال عليه مسلما أو غير مسلم. ثم يتشعب الموقف إلى تفاصيل تتعلق بالمواقف المختلفة، ونوعية الصائل، ونوعية الغير، كما سنبين بعد إن شاء الله.

القول في المسألة:

هذه مسألة متشعبة مما قبلها، وإن اختص بها القتال مع أهل داعش من العوادية الحرورية. والأمر اليوم هو أن أهل داعش قد ضاهوا في تصرفاتهم الروافض مع أهل السنة بلا فرق. فها هم ينتحرون تفجيراً لأنفسهم في أهل السنة، فالأمر لم يعد أمر قتل رؤوس السنة فقط، بل قتل الشعب السنيّ من حيث يفترضون كفرهم ابتداءً.

والقول فيها هو نفس القول في القتال مع الكفار، ففعلهم مع السنة فعل الكفار، سواء اعتبرناهم كفاراً على رأي بعض العلماء أو مبتدعين على رأي آخرين من العلماء، ألا يحل بيعتهم ولا القتال تحت رايتهم أبداً، إلا وقت الضرورة وساعتها لا غير، ويكون تزامنا لا تزاملاً، أي نقاتل جانبهم حال صولة الصائل من النصيرية أو الروافض أو الصليبية أو غيرهم، طالما لا يقتلون السنة في هذا الموضع بالذات. فإذا انتهى الصائل، عاد كلّ إلى معسكره، وأصبح قتالهم وقتلهم واجب شرعي كقتل الروافض والنصيرية سواء بسواء.

- مسألة التعامل مع النصيرية في أسواقهم وبيعهم:

مرة أخرى، مسألة نشأت بحكم الواقع الذي فرض نفسه على الساحة بعد انقسامها إلى مناطق "محررة" ومناطق "حرورية" ومناطق "نصيرية". فوجب أن يعلم المسلم كيف يتعامل يوميا مع هؤلاء المخالفين عقدياً. والحكم الأصلي هو إباحة التعاملات التجارية مع ايّا كان إلا ما كان فيه شبهة إضعاف للمسلمين أو تقوية للمخالفين، مثل السلاح أو النفط.

القول في المسألة:

كما ذكرنا سابقاً، فإن التعامل مع الكفار، نصيرية أو غيرهم مباح أصلاً لا حرمة فيه، إلا فيما ثبت حرمته كبيعهم الأسلحة أو النفط مما يقويهم على السنة، فهذا حرام بلا خلاف. وإن كان بيع السلاح بين السنة بعضهم لبعض وقت الفتنة حرام سداّ للذريعة، فما بالك ببيعها للكافر وقت الحرب؟

والحق أنّ وضع النصيرية والروافض غير وضع الكافر غير المقيم، من حيث هم مقيمون في أرض السنة منذ قرون عدداً. فلا مانع على الإطلاق من التعامل معهم في شأن التجارة والبيع والشراء، ففي منعه ضرر بالناس أيّ ضرر، والضرر مرفوع في الشريعة. و يحلّ التأجير أو الاستئجار منهم أو العمل بوظائفهم المدنية التي لا تؤدى إلى أمر يضر بالمسلمين في العلم أو الحرب. وهذا ليس له دخلٌ بموضوع الولاء على الإطلاق.

- مسألة "أخوة المنهج":

ثم تشعبت مسألة أخرى، وهي، مرة أخرى، نتيجة الغيبوبة العلمية التي يعيشها الواقع الشاميّ، رغم جهود عديد من الإخوة هناك لتوضيح الأمور وشرحها، إلا أنّ الخرق في غاية الاتساع، كما نراه في مصر، بعد حملات الدعاية السيسية، وتغفيل الخلق. ولا فرق بين دعاية سيسية مضللة، وبين دعاية حرورية مضللة، فكلاهما يستهدف تسخير العقل وإلجائه إلى أحادية النظر، التي هي ملجأ العاجز ومغارة العاميّ عادة.

وقد تولدت فرقة تقف بين البينين، اعتقدت إنها بذلك تبتعد عن الفتن وتتورع، وهي في الحقيقة تشجع الفتن وتتنطع. والمناهج التي يمكن أن يتآخى عليها المسلمون لا تكون في أمور عقدية مقاصدية، بل في أمور عملية وسائلية. وسنرى إن شاء الله موقف هذه الفرقة التي شبهناها بأهل الأعراف، وأثرها في انتكاس الحركة كلها.

القول في هذه المسألة:

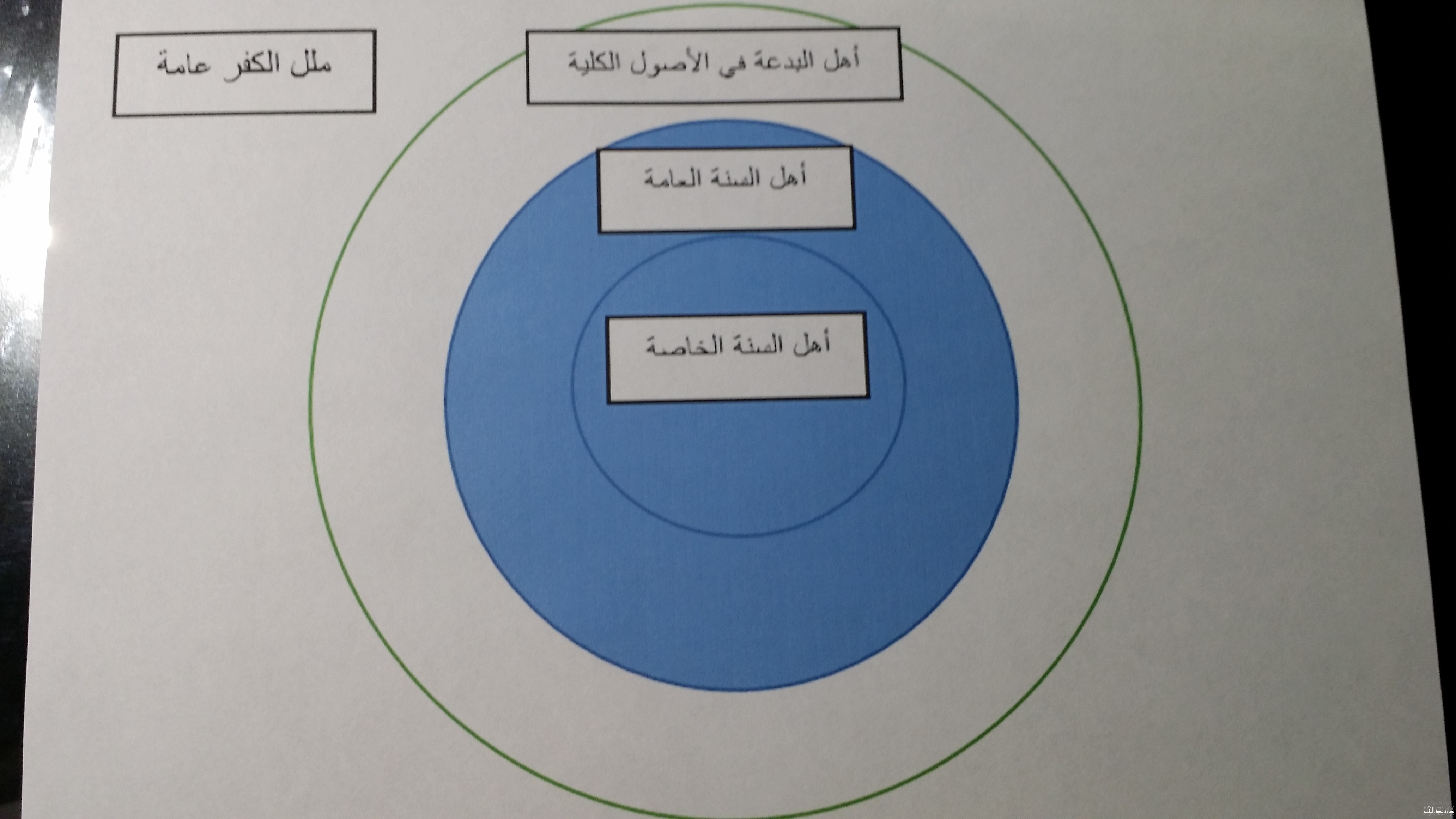

من المهم، بل الأهم، هو إدراك معنى المنهج، قبل افتراض الأخوة فيه، إذ الخلط فيه خلط في كل ما ينبنى عليه. والمنهج الذي يتآخى عليه المسلمون فيما بينهم هو السنة، والسنة وحدها دون البدعة. وهي أخص من الإسلام، وأضيق منه نطاقاً. لهذا فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد نص على الخلافة على منهاج النبوة، لا على الإسلام عامة. فأهل الأرض ينقسمون إلى أربعة دوائر، الأولي أصغرها وهي أهل السنة الخاصة، الذين لا يشوب دينهم شائبة عقدية، وإن لم يأمنوا من المعاصي واللمم، وهم أهل نهج النبوة، ثم يأتي أهل السنة العامة، ومنهم من اتصفوا بالسنة ولكن دخلت عليهم شبهات من إرجاء أو غلو أو اعتزال أو أشعرية، ثم أهل البدع في الكليات، وهم أصحاب الفرق العقدية كلها، ثم ملة الكفر كلها واحدة. والشكل المرفق يبين ما نقصد اليه.

انظر الملف المرفق للرسم

الإيضاحي أعلاه

وملف التحميل

ونحن حين نتحدث عن المنهج النبويّ الذي يتآخي عليه الناس، فإنما نتحدث على تداخل بين دائرتي أهل السنة الخاصة والعامة، فهؤلاء هم من يمكن أن يكون بينهم أخوة منهج، أما أهل الدائرة الثالثة فهؤلاء لا أخوة منهج بين السنة وبينهم، وإلا فهو تخريب وتضليل واتباع لمذاهب البدع، وإخوة على غير منهج النبوة. ويحكم التعامل معهم ما ذكرنا في النقاط السابقة لا غيرها.

فهذا اللون من الورع البارد والتنطع في الدين، سببه الجهل أساساً ثم الميل إلى بدعة بعينها دون القدرة على التصريح سرا أو جهراً. وليس من المصلحة الشرعية أن نقول بأخوة على باطل، فإن ضررها أكبر من نفعها، وقد قال تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا" فقدم حبل الله على الجمع مطلقا، فلا اعتصام على غيره، والمصلحة فيما يراه الشرع مصلحة، لا فيما يصوره العقل مصلحة. بل إن هذا اللون من الأخوة، يؤدى إلى انقسام الساحة أكثر مما هي عليه، إذ يسمح بنتوءات في البنيان السني، لا تزال تنمو حتى تصبح ورما في الجسد السني، يضعفه، ثم يصعب التخلص منه إذ نما وأصبح جزءا لا يتجزأ منه. لذلك فالأولى بتره من بدايته، بالتوجيه والتعليم أو الزجر والتعزير، أو البتر والفصل والإبعاد. وهؤلاء كالسم البطئ في جسد الأمة، يأخذ مفعوله بعد فترة من الزمن، فيوهن قوته الصحية أولاً ثم يقضى عليها.

- مسألة "الغنائم" والتخميس:

وهي مسألة تطبيقية شرعية نشأت من خلال توفر غنائم من النظام أولاً، ثم أصبحت غنائم من "الكفار" ثانيا، وهم مجاهدوا الفصائل عند العوادية الحرورية، ثم غنائم من "البغاة" في القتال بين الفصائل أخيراً. فتن كقطع الليل المظلم.

والأصل في تقسيم الغنائم أو السلب معروف، لكن الأمر هنا له وجهان، ممن حصلت الغنائم، وما قول أمير الكتيبة أو الفصيل فيها، بناءً على المصالح العامة المرعية.

القول في المسألة:

والرأي الشرعي في مسألة الغنائم معروف لا داع للإستطراد فيه، من حيث التخميس، أو في السلب من حيث حق السالب فيما سلبه. لكن أمرنا هنا ينعقد في مسألتين، أولهما، ضرورة التأكد من بينة أن المقتول كافر يقيناً، لا كافر بتكفير الحرورية أو من هم على مذهبهم فيه. ونحن بشر كالبشر، وإغراء السلب والغنائم كبير، لم يقاومه بعض الصحابة فانحازوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. فلهذا وجب التثبت.

ثم إن للأمير أن يوجه الغنائم توجيها آخر إن رأي مصلحة في ذلك، إن كان تقيا صاحب ورع وعلم. فإن الأصل هو المصلحة العامة وتقديمها على الخاصة، فإن احتاج إلى مال لإصلاح طريقٍ أو بناء مدرسة فله ذلك بلا جدال. والدول الحديثة تقوم على الجهد الجماعي بشريا ومادياً، والساحة الجهادية يجب أن تعد نفسها لدور أكبر من مجرد مجموعة مسلحين يسعون لغنائم شخصية دون النظر إلى مصلحة الشعب الذي قاتلوا في سبيله. فهذه نظرة بدائية لا تعكس إلا جهلاً وسذاجة.

- مسألة استدراج نساء ثيبات وأبكارا للساحة الجهادية دون محارمهن:

وهي كذلك مسألة تطبيقية شرعية تواى كبرها شاب مصري أخرق غرٌ أراد الزواج بامرأة "جهادية"، فكان أن أخرج صفحات خلط فيها خلطاً شاذاً، وأجيب عنه وقتها، رغم عدم استحقاقه لإجابة. لكنّ المسألة خرجت عن كونها شخصية، وغذا بها "تتمدد" لتصبح فتوى عامة، من عاميّ، يستحل بها شباب أن تترك نساء بيوت أهلهن دون إذن وليهن، بناء على "وجوب النفير" إلى "دار الإسلام" و "كفر المتخلف القاعد" عن "بيعة الخليفة الكرار". ثمّ أصبح التنبيه في هذا الأمر، وتحذير الغافلات أن يقعن في مصائد الشيطان، وتوصيف مآلهن إن فعلن، قذف للعفيفات المحصنات المهاجرات! وقد كتبنا مقالاً في هذا الأمر، لكننا سنعيد تقييمه في هذه السلسلة إتماما للفائدة إن شاء الله.

القول في المسألة:

فكما ذكرنا، الأصل أن النساء المسلمات لا يصح أن يخرجن من بيوتهن، ولا يُخرجن حتى في حالة العدة أو الطلاق الرجعي. وهذا حكم الله لا نزاع فيه. وأما ما أسموه النفير فهو على الرجال من الأمة، القادرين على القتال دون غيرهم. وإن كانت المرأة يستحب لها عدم صلاة الجمعة ولا الجماعة، وهذا المسجد في حيّها، فبقياس الأولى لا يصح أن تخرج بمفردها، هرباً من أولياء أمرها إلى أرض لم تطأها من قبل، ولا تعرف عنها إلا معرفات تويترية وكلمات مثالية تذهب بلب المرأة ناقصة العقل والدين. ولا بيعة تصح منها.

والحق أنّ هذا الرأي الشاذ الذي لفقه صبيّ غرٌ حروري خارج عن طاعة أبيه ابتداءً، ليس له سند إلا على أساس أنّ المرأة لم يعد لها أولياء أمر، ولا أهل يرعونها، بل كفر أهلها، بل أمروها بمخالفة دين الله وارتكاب المحرمات.

إذن فإن "النفير ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لها"، ثم إنه ليس هناك دار إسلام انعقد عليها قول علماء الأمة، بل هي دار حرب واضحة المعالم، الحرب في كل طرف منها، لا أمان لأحد فيها، حتى رأسها مختفٍ متسردب. وبيعة "الكرار" كما بيّنا بيعة بدعة لا تصح من الرجال فكيف بالنساء. فهذا الأمر يجب أن يكون معلوماً منتشراً حتى لا تغتر الصغيرات من المسلمات بهذا الهراء الحرام، بل هو أشبه بحرمته ممن دعا امرأة لشرب الخمر أو ارتكاب الزنا.

والعفيفات من البنات أو النساء، ثيباتٍ وأبكاراً يجب أن لا يعبثن بثوابت الشريعة تحت ادعاءات باطلة، بل يجب أن يحفظن شرفهن. إلا إن هاجر أولياء أمرها واصطحبوها معهم، فهؤلاء عفيفات مهاجرات بشرط أن يكن هاجرن لأهل السنة، لا لأهل البدعة، فحينئذ تكون الخسارة خسارتين. وقد أدركت كثيرات هذا الخطأ المردى ولات حين مناص.

ويجب الاحتراز ممن يخرجن من بيوتهن وحدهن رغبة عن زوج أو رغبة في زوج، فقد أستحلفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك احترازاً . جاء في جمع الفوائد :رقم 95: سُئل ابن عباس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء؟ قال:إذا أتته المرأة لتُسلم أحلفها بالله ما خرجت لبُغض زوجها،وبالله ما خرجت لاكتساب دينار،وبالله ما خرجت من أرض إلى أرض وبالله ما خرجي إلا حبا لله ورسوله". وهذا كان في بيعة الإسلام، فما بالك في بيعة ابن عواد؟

وليرجع من شاء إلى مقالتنا في هذا الصدد بعنوان "الرد على فتوى الغرُّ الضالّ بشأن سفر النساء بلا محرم"[5].

- مسألة ديات القتلى والقصاص

وهي مسألة شرعية أتى بها إلى الساحة ما يحدث من قتل عشوائي أو قتل خطإ أو عمد في صفوف السنة. وقد كانت هناك تساؤلات بشأن الواجب في هذا الأمر، وعلام المعول فيه..

القول في المسألة:

وهذه المسألة قد راجعني فيها شرعيّ كبير من ذوى العلم في الساحة الشامية، وقد بينت له ما أرى فيها من أن القصاص واجب حين القدرة عليه. والحق أن هذه المسألة تتعلق بموضوع أهم وأخطر وهو إقامة الحدود في أرض النزاع.

وقبل أن نبين ما نرى في مسألة الحدود، يجب أن نرجع بمقصد الشارع الحكيم من فرض الحدود ابتداءً، وهو تحقيق الاستقرار والأمن للغالب الأعم من الشعب المسلم المقيم في محلة بها أمير متمكن، لا مجرد اعتسافٍ بقطع يد أو حز رقبة. ولو نظرنا إلى وضع الساحة الأن لوجدنا أن الكثير من مناطقها لا ينطبق عليه لا بند الاستقرار، ولا بند التمكين والتحيز.

من هنا فإن نظرنا إلى المسألة يقسم الحدود إلى نوعين، نوعٌ لا يؤدى إلى حزازات ودماء بين الناس، ونوع يمكن أن يجرى بين الناس في تلك الأماكن غير المستقرة ليعين على توليد حاسة الطاعة لله، وعدم استنفار النزعات الشيطانية التي تتربص بالمسلمين وبمبدأ تطبيق أحكامها. فقصاص المقتول، خطأ أو عمداً لابد منه حال القدرة عليه، ودفع الدية ممكن متاح للعاقلة كذلك، والنزوع إلى الصفح أولى في تلك الظروف، ويجب اتباع العرف السائد في فرض قيمة الدية لا أكثر من ذلك. فالعرف هنا شرط في تحديد القيمة بلا شك، وتجاوزه يوقع عداوة وبغضاء.

- مسألة انتخاب الحكومات والديموقراطية

وهذه هي المسألة الأخيرة، وهي مسألة المسائل من حيث إنها لا تقتصر على الساحة الشامية، بل هي عامة طامة في كل بلاد المسلمين. وقد رأينا هذه الطامة في مصر وفي تونس وفي ليبيا، ونراها ينص برأسها فيالساحة الشامية حاليا بين فصائل عدة. فكان لابد من بيان ما هو مقبول وما هو مرفوض شرعا في هذا الصدد.

القول في المسألة:

وهذه المسألة تتعلق بمفهوم الديموقراطية أولاً، ثم مفهومها تأويلاً عند بعض الإسلاميين، ثم الفرق بين المقاصد والوسائل في هذا الأمر، ثم تحديد المصالح والمفاسد فيها، ثم الخروج بالنتيجة. وسأتبع هذه الخطة في قولنا في هذه المسألة إن شاء الله.

الديموقراطية:

الديموقراطية نظام نشأ في الغرب الهيليني في حضارة اليونان ثم الرومان قبل الميلاد وبعده، حيث كان يحكمهم مجلس السناتورات، والذي تطور إلى ما نراه اليوم من أنظمة وأبنية، هي هي ما كانت عليه منذ عشرات القرون. فهو نظام قام على الفكر الوثني قبل الفكر العلماني، إذ الفكر العلماني لم ينشا إلا بعد انفصال الكنيسة عن الدولة في عصر "النهضة الأوروبية".

إذن نحن نتحدث عن شكل سياسي ارتبط بفكر وثني، ثم باركته العلمانية وانتشر في العالم كله. وهو يعنى حكم الشعب للشعب. ما يراه الشعب حسناً فهو حسن، وما يراه الشعب قبيحاً فهو قبيح. والحق أن هذا النظام، قديما وحديثا، وإن كان ظاهره إشراك الشعب في الحكم، بل الحكم باسمه، فقد كان، ولا يزال، مجرد وهمٍ أحيوا عليه شعوبهم، ولم يتحقق بشكل صحيح أبداً، وقراءة في كتاب "قصة الحضارة" للمؤرخ الكبير ويل ديورانت، تجلى لك هذا الأمر. يقول ديورانت "إن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الديموقراطية هو الحرية التي تقود إلى الفوضى، كما أن المبدأ الأساسي في الملكية هو السلطان الذي يدعو إلى الاستبداد والثورة والحرب"[6]. وقد كرر مثل هذا في الأجزاء الخاصة بالحضارة الرومانية من موسوعته.

ولا يمكن أن نَفْصِل الفكرة عن أصلها ونجردها عن مقصدها لنستعملها في قالب إسلاميّ. فالحاكم في الاسلام هو الله سبحانه، ما يراه حسنا فهو حسن، وما يراه قبيحا فهو قبيح. والشرع – أي الكتاب والسنة وما تخرّج عليهما - هو القانون الكلي العام، الذي تنشأ عنه القوانين وتسن التشريعات، إلا فيما سمح به الشرع من أمور الدنيا التي لا تعارض شرعاً، جزئيا ولا كلياً.

ومحاولة تطبيق الديموقراطية بهياكلها واستخدام وسائلها في النظام الإسلامي لا يمكن أن يكون صحيحاً، بل هو من قبيل التلفيق الممقوت. وحتى استخدام اسمها، فالاسم له من موضوعه نصيب "سموا الأشياء بأسمائها".

ثم، النقطة الأخرى، وهي أنّ الديموقراطية، كواسائل وهياكل، لا كحقيقة ومبدأ، هي وسيلة لا مقصد. فمقصد الديموقراطية الوثنية العلمانية هو أن يكون العامة الدهماء هم مصدر التشريع. ومقصد الإسلام أن يكون الله سبحانه مصدر التشريع، ولا لقاء بينهما. إنما يأتي الاضطراب حين يُقال نريد استخدام الشكل الديموقراطيّ من مجالس وطرق انتخاب للحكم بالشريعة! هنا يأتي الخلط و"العك".

فأولا، يجب أن ندرك القاعدة الكلية "أنّ حكم الوسائل هو حكم المقاصد"، أي إن كان أمرٌ يؤدى إلى حرام فهو حرام، وهو أصل مبدأ سدّ الذريعة. لكن يعارض ذلك القاعدة الفقهية الكلية "يُغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد"[7]، وهذا التعارض ظاهريّ، إذ الأول معنيّ بمآل المقصد ذاته، والثاني يُعنى بمآل الوسيلة. والمقصد لا يمكن تغييره حالاً ولا مآلاً، فما قُصد به عبادة الله كالصلاة لا يمكن أن يُوجه توجيها آخر وإلا كان باطلاً ونفاقاً، لكن الوسيلة قد يُأخذ بها لما قد تؤدى اليه من مقصد شرعيّ خفيّ مثل تطبب المرأة لدى طبيب ذكر، فالقصد هو تطبيب المرأة والوسيلة، التي هي حرام أصلاً، تحلّ للحاجة اليها، عند عدم وجود طبيبة أنثى. فالشرط هنا هو عدم وجود البديل مما يجعل الوسيلة مغتفرة، لا إنها تغتفر على وجه الدوام. والبديل الشرعي باختيار أهل الحلّ والعقد متاح، بل أبسط من الانتخابات التي لا معنى لها أصلاً. فلا محل للعدول عنها إلى غيرها.

والكامة الكبرى حين يكون تبني هذه الوسيلة لإقتاع الغرب بأننا عصريون حضاريون موافقون لهم في سبلهم ووسائلهم! فهذا أولا في غاية السذاجة إذ هم ليسوا بهذا الغباء، بل القائل يبهذا هو الغبي الحقيقي. ثم إنهم لن يقبلوا أن يقفوا عند حدٍ وسيخلعوا من سار في دربهم ولو قراريط، ومن خطا خطوة سهل عليه عشرات بعدها.

والشكل الديموقراطيّ يعاكس الشكل الإسلامي، قصداً ووسيلة، إلا في تفاصيل قليلة محصورة في موضع الوظائف التنفيذية. فإن مرتكز الديموقراكية هو "البرلمان" ومرتكز النظام الإسلامي "هو مجلس الشورة" أي "أهل الحل والعقد". ووسيلة الديموقراطية إلى البرلمان هي اخيار الشعب لأفراده. ووسيلة الإسلام إلى اختيار أهل الحلّ والعقد هي اختيار مخصوص يتفق عليه كبراء الأمة، دون عوامها، لشخصيات عُرف عنها العلم بنوعيه الشرعي والدنيوي والتقوى والإلمام بالواقع والعفة والعدل والمروءة. والبرلمان يحناج إلى عدد يتجاوز الثلاثمائة ويصل إلى الخمسمائة في بعض الأحيان، حتى يضمن تمثيل كل العامة، وأهل الحلّ والعقد لا يُتصور أن يُحتاج إلى ما بين مسة عشر إلى ثلاثين عضوا على أكثر تقدير. إذ الأمر عهنا ليس شرائح مجتمعية، بل تعدد وجهات النظر الشرعية داخل إطار الشريعة، وهو ما لا يمكن أن يتجاوز الثلاثين باي حال!

هذا من ناحية التطبيق، ثم إنّ قول القائل "إن الشعب يستختار حكومته" يدل على عدم خبرة في طرق الحكم وتفصيلها. فإن هذا ينافي النظام الديموقراطي ذاته. فالشعب في النظام اليموقراكي لا ينتخب حكومته، بل ينتخب رئيس حكومته، الذي يعيّن بدوره أفراد حكومته، من داخل حزبه، أو تياره الفكريّ. وفي الإسلام، يرشح أهل الحل والعقد من يرونه أهلا لمنصب الإمارة أو الرئاسة أو ما شئت من أسماء، ثم يقوم الرئيس أو الأمير بتعيين من يراهم أنسب للوظائف التنفيذية في حكومته. هذا هو الوضع على حقيقته. فالتشابه واقع في الشكل، جدُّ مختلفٍ في الحقيقة.

ثم أمر المصلحة التي يتحدث عنها بعض الخائضين في الأمر الشاميّ، من أهل الوسط بين السنة والبدعة، من إن الديموقراطية هي وسيلة مؤقتة للاستقرار، يتلوها تبنّي الشكل الإسلاميّ بعد فترة استقرار يتاح فيها للإسلاميين التمكن والدعوة وتثبيت الأركان، هي دعوى فاشلة من أي اتجاه نظرت اليها. فمن قال إن الاستقرار في ظل الديموقراطية المزعومة سيتيح الدعوة وتثبيت أركان الإسلاميين؟ بالعكس، ففي الوقت الذي يعمل فيه الإسلاميون على تثبيت أركانهم، يعمل العلمانيون على زعزعة أركان الإسلاميين وتثبيت أركانهم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تقدم الإسلاميين. ألم يكفكم شاهداً ما حدث للإخوان بالأمس القريب ممن حاول اتباع هذا المنطق والمنطلق؟ ثم من قال إن اتباع الوسيلة الحرام، بالانتخاب سيأتي بثمرة طيبة؟ العكس صحيح، فإن الله سبحانه قال "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"، ثم إنه يجب على المسلم، خاصة الفقيه أن يُدرك أنّ صالحه وصالح الناس لا يمكن أن يتحقق بما ليس هو شرعيّ، لا مقصداً ولا وسيلة. بل الشرع هو المصلحة، ومن ثم فقد قدمنا في مقال لنا في هذا المعنى، وأثبتناه في كتابنا "المصلحة في الشريعة الإسلامية" من تعريف الحرام بأنه "ما منع منه الشارع - على سبيل الإلزام والحتم – لتجنب ضرر يربو على ما قد ينفع فيه" والعكس قلنا في تعريف الواجب "ما طلب الشارع فعله - على سبيل الإلزام والحتم – لحدوث نفع منه، يربو على ما قد ينشأ منه من ضرر"[8]. وهو مخالف لتعريف الأصوليين التقليدي للحرام والواجب، لكنه أليق هنا بما يوافق الناحية التطبيقية والنظرة المصلحية التي يريد الناس أن يتبنوها دون علم بتفاصيلها. ومن هذا النظر، فإن السماح بالعملية الانتخابية الديموقراطية سيأتي بالعميل والثري المغرض والمنافق والجاهل والمخرب. ولا ضمان على الإطلاق إلا إن تدخلت القيادة العسكرية في فرض أو رفض المرشحين، ووقتها نعود إلى الدكتاتورية العسكرية مشكورين! فما حسبناه خير وجدناه شر، وما رأيناه مصلحة أدى إلى مفسدة، ومن أردناه موسى لقيناه فرعون. وهذا قانون إلهي عام، لمن أراد أن يتخطى سنن الله ويدور من حولها.

لكن يجب أن نفهم أن طرح مثل هذه الأفكار، وإن مانت حراما في ذاتها، لا يكفّر ولا يفسق طارحها، بل يجب البيان وتقديم الحجة والبرهان، ويجب اعتبار عامل التأويل هنا، حتى في حالة التوجه الفكريّ المحرم، لدرء التكفير كما فعلنا في فتوانا بشأن الإخوان. وهذا لا يمنع كفّ القائل بهذا وزجره. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل كعب بن الأشرف لمّا راح لمكة يدعو ضد محمدٍ صلى الله عليه وسلم ودينه، بل ندب لقتله فقط حين سبه وهجاه[9]، فالدعوة بالفم لمذهب شيئاً وارتكاب مكفر مجمع عليه كسَبّ الرسول شئ آخر. وهو، مرة أخرى لا يبيح الدعوة للمحرمات في المجتمع الإسلامي، لكن تعامل كل حادثة بقدرها وبمناطها الخاص.

النتيجة:

وقد نوسعنا في النقطة الأخيرة بما لم نقصد اليه، ولكن القلم جرى أسرع ما طننا، لحساسية الموضوع وآنيته.

ولعل فيما قدمنا جمع لما تشتت في أماكن عديدة، ليكون مرجعا للناظر، ولعلنا نزيد عليه من مسائل الخلاف حيثما وردت إن شاء الله تعالى.

والله وليّ التوفيق

د طارق عبد الحليم

20 أبريل 2015 – 02 رجب 1436

[1] http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693

[2] راجع المقال السابق القسم (3) بالتفصيل

[3] راجع بحثنا المفصل "الاستثناءات من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية" http://www.alukah.net/sharia/0/85060/

[4] http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72572 & http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72573

[5] http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72791

[6] "قصة الحضارة" ويل ديورانت الجزء الثالث من المجلد الثاني – حياة اليونان. ص 9.، الكبعة الثانية الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية.

[7] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 158 قاعدة 37. طبعة دار الكتب العلمية.

[8] "المصلحة في الشريعة الإسلامية" د طارق عبد الحليم، ص 43، طبعة دار ريم، كذلك على موقعنا http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-70583

[9] الصارم المسلول ص 67 في مسالة عدم قتل كعب بن الاشرف حين ذهب إلى مكة

- مرفق 1 - تحميل